从科幻到现实:人形机器人如何重塑我们的未来

在过去的科幻作品中,人形机器人常常被描绘为要么是人类忠实的伙伴,要么是反叛的威胁。如今,随着人工智能、传感器技术和材料科学的飞速发展,这些曾经只存在于银幕和书页中的构想,正以前所未有的速度步入我们的现实生活。人形机器人,不再仅仅是工厂里机械臂的延伸,而是开始具备更复杂的形态和初步的认知能力,它们正站在变革的门口,准备深刻重塑我们未来的工作、生活乃至社会结构。

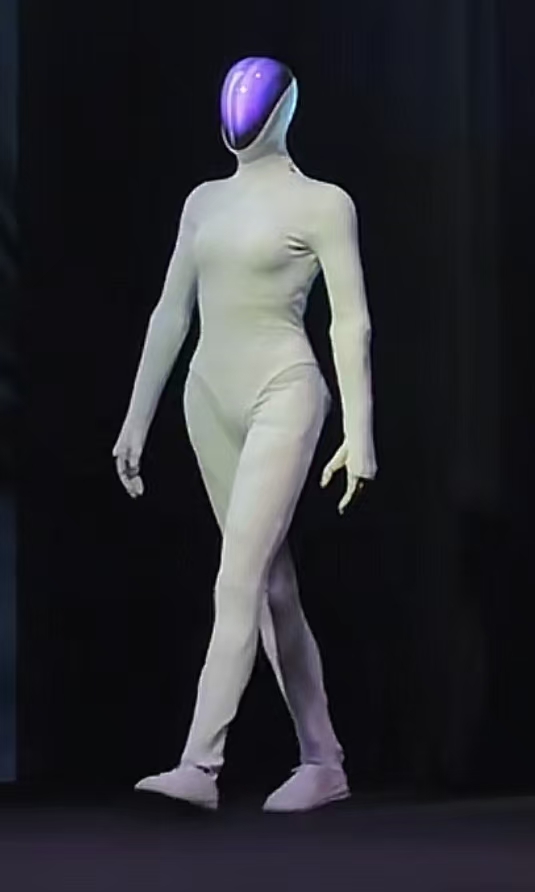

人形机器人之所以具有独特的吸引力,在于其仿人的形态设计。双足行走、五指灵巧手、具备立体视觉的头部,这些特征使其能够天然地适应人类为自身所打造的环境,从楼梯到门把手,从工具到家居空间,无需对现有世界进行大规模改造。这使得它们在执行任务时具有得天独厚的优势。例如,在老年护理领域,一个能够自如行走、搀扶老人、递送物品的机器人,其价值远大于一个轮式设备。在灾难救援中,人形机器人有望进入结构复杂、不稳定的废墟,执行搜索和初步救援任务,降低人类救援人员面临的风险。

未来的工作模式将因人形机器人而发生根本性转变。一些重复性、危险性或精度要求极高的工作将逐步被机器人接管。这并非简单的“机器换人”,而是朝向“人机协作”的演进。在高端制造业中,机器人可以负责繁重的装配和质检,而人类工程师则专注于流程优化、故障诊断和创新设计。在医疗领域,外科手术机器人已经能够辅助医生完成更精准、创伤更小的操作。未来的发展方向可能是机器人独立执行某些标准化手术步骤,而医生负责监督和处理复杂情况。这种协作不仅能提升效率,更能将人类从体力劳动和高度精神集中的重复压力中解放出来,投入到更具创造性和情感价值的活动中。

然而,人形机器人的普及也必然伴随着阵痛和深刻的伦理社会思考。最直接的挑战便是就业结构的冲击。当机器人能够胜任越来越多的工作时,社会如何应对可能出现的结构性失业?这要求我们的教育体系必须前瞻性地转向,更加注重培养创造力、批判性思维、情感沟通等机器难以替代的能力,并建立终身学习体系,帮助劳动者适应新的职业需求。此外,当机器人深度融入日常生活,尤其是在家庭和护理场景中,隐私和数据安全将成为焦点。机器人持续收集的环境和交互数据如何被使用和保护?当决策由算法做出时,责任归属又该如何界定?例如,一台护理机器人若在判断上出现失误导致意外,责任应由开发者、所有者还是机器人自身承担?

更深远的影响在于人机关系的界定。当机器人具备越来越逼真的外观和更自然的交互能力时,人类是否会对其产生情感依赖?这种依赖是健康的吗?尤其是在陪伴儿童和老人的场景中,我们需要谨慎设定机器人的角色边界,确保其补充而非替代真实的人际情感连接。同时,必须为人工智能和机器人设定明确的伦理准则,例如“机器人三定律”的现代化版本,确保其发展始终以服务人类、增进福祉为核心目标,防止技术滥用。

从科幻到现实,人形机器人的发展轨迹是一条充满希望与挑战的道路。它代表的不仅是技术的飞跃,更是对人类自身的一次审视。我们如何设计、使用和规范这项技术,最终将反映出我们想要一个怎样的未来。这场变革的成功,关键在于我们能否在发展技术的同时,同步推进伦理框架、社会政策和教育体系的建设,确保技术进步真正造福于全人类,引导我们走向一个更高效、更安全、也更富有人文关怀的未来社会。机器人重塑的不仅是外部世界,更是我们对于自身价值与责任的重新定义。